|

|

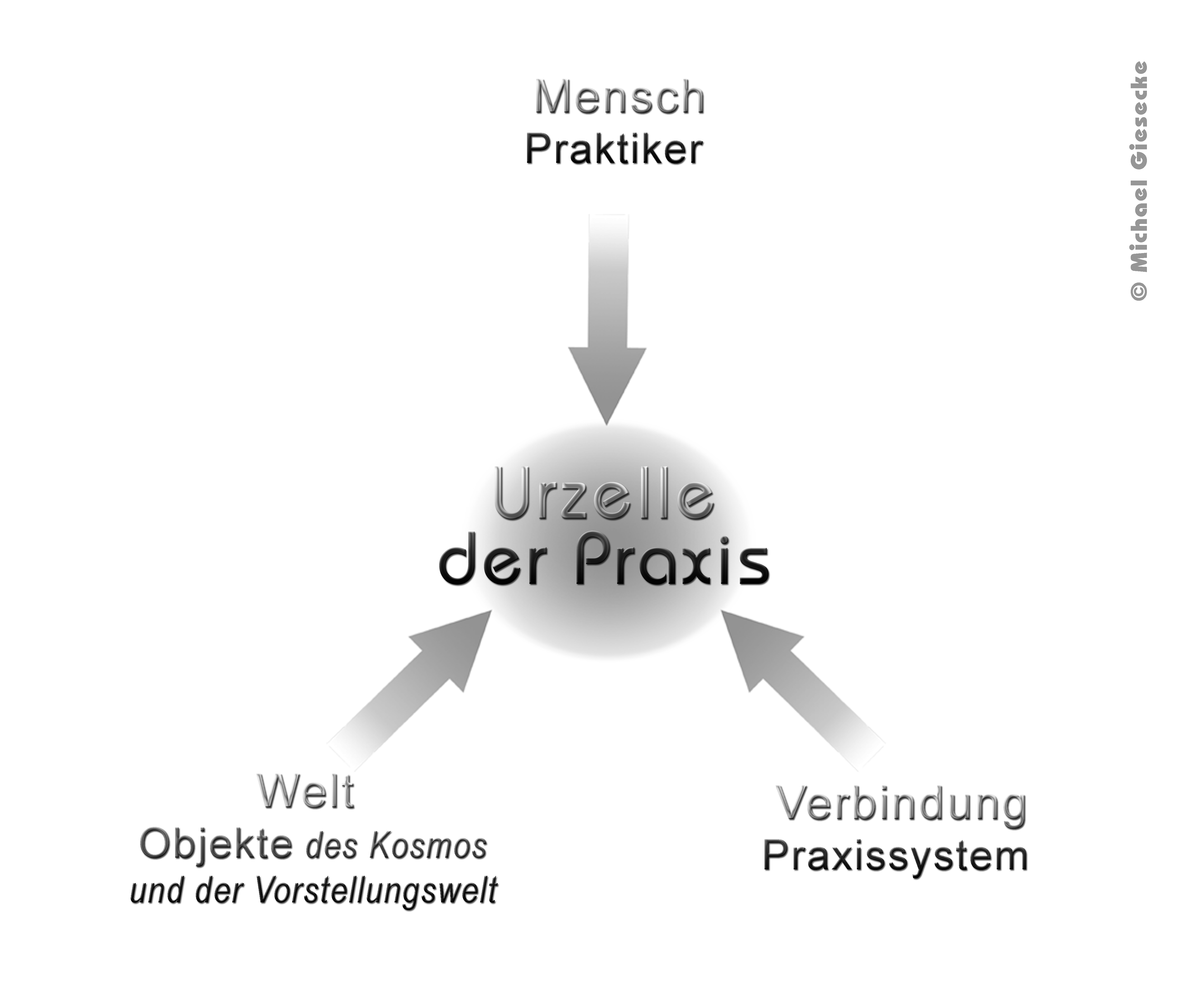

Die philosophische Urtriade

Jede Weltanschauung, jedes grundsätzliche Denken und alles Handeln hat es mit den Menschen, der Welt und ihren Verbindungen untereinander zu tun. Das ist die →Urtriade ![]() der Triadischen Weltanschauung und Philosophie (→TriPhil

der Triadischen Weltanschauung und Philosophie (→TriPhil ![]() ).

).

Die Urtriade ist die Grundeinheit, die Zelle triadischen Denkens und der triadischen - philosophischen - Weltanschauung. Alle Teile, die bei ihrer Zerlegung entstehen, sind nur in Bezug auf diese Zelle beschreib- und verstehbar. Unterschreiten wir diese Untersuchungseinheit, emergiert keine triadische Praxis und auch kein triadisches Denken.

Die praxeologische Urzelle

Die drei Faktoren der Urtriade sind im Prinzip gleichwertig. Sobald man sie in einer Praxis beschreibt oder anwendet, wird ein Faktor hervorgehoben - schon dadurch, daß man mit ihm in der Wahrnehmung anfängt – und die Gleichwertigkeit wird verzerrt. Solche perspektivischen Verzerrungen sind unvermeidlich – vermeidbar ist es nur, sie (nicht) zu bemerken und zu berücksichtigen.

Philosophisch wird dieser Umstand als Problem des Anfangs seit Urzeiten diskutiert. Jedes Anfangen hat Folgelasten für den Ablauf (die Argumentation) und für die Produkte (Modelle).

Die Triadische Praxeologie und ihre Urzelle, die Triadische Praxis, entstehen durch eine besondere Interpretaion und eine Prämierung der Faktoren der Urtriade: Die Praxeologische Grundeinheit Praxis ist eine Interpretation/Sichtweise der Philosophischen Urtriade, die die Abhängigkeit des Menschen und seiner Wirkungen auf die Welt von Verbindungselementen in den Vordergrund stellt, und von dort ausgehend ihre abstrakten Modelle bildet.

Auf dieser Webseite geht es fast ausschließlich um die menschliche Praxis in Beziehung zum Kosmos. Animalische oder pflanzliche Interaktionssysteme lassen sich zwar prinzipiell auch triadisch beschreiben, aber hierzu liegen zu wenig eigene Erfahrungen vor, sodaß sie in der Folge nicht weiter berücksichtigt werden.

Eine innere Interaktionspraxis in der Vorstellungswelt zwischen intrapsychischen Instanzen scheint denkbar. Das 'innere Team' von F. Schulz von Thun etwa interagiert und man könnte von einer Interaktionspraxis in der Vorstellungswelt sprechen und Typen bilden. Ein Zugang zu Praxisformen mit ausschließlich psychischen, informativen Objekten ist über eine individuelle Praxis, in der das Handeln maximal reduziert ist, prinzipiell möglich. Die Individuen schlafen und träumen, sind in der Ontogenese und der Phylogenese zeitweise nicht Herr über ihre Aktivitäten - über ihr Unbewußtes sowieso nicht - usf. Aber sie schaffen sich hier eine individuelle Vorstellungswelt, die mit den Erfahrungen der anderen Praktiken in Beziehung stehen.

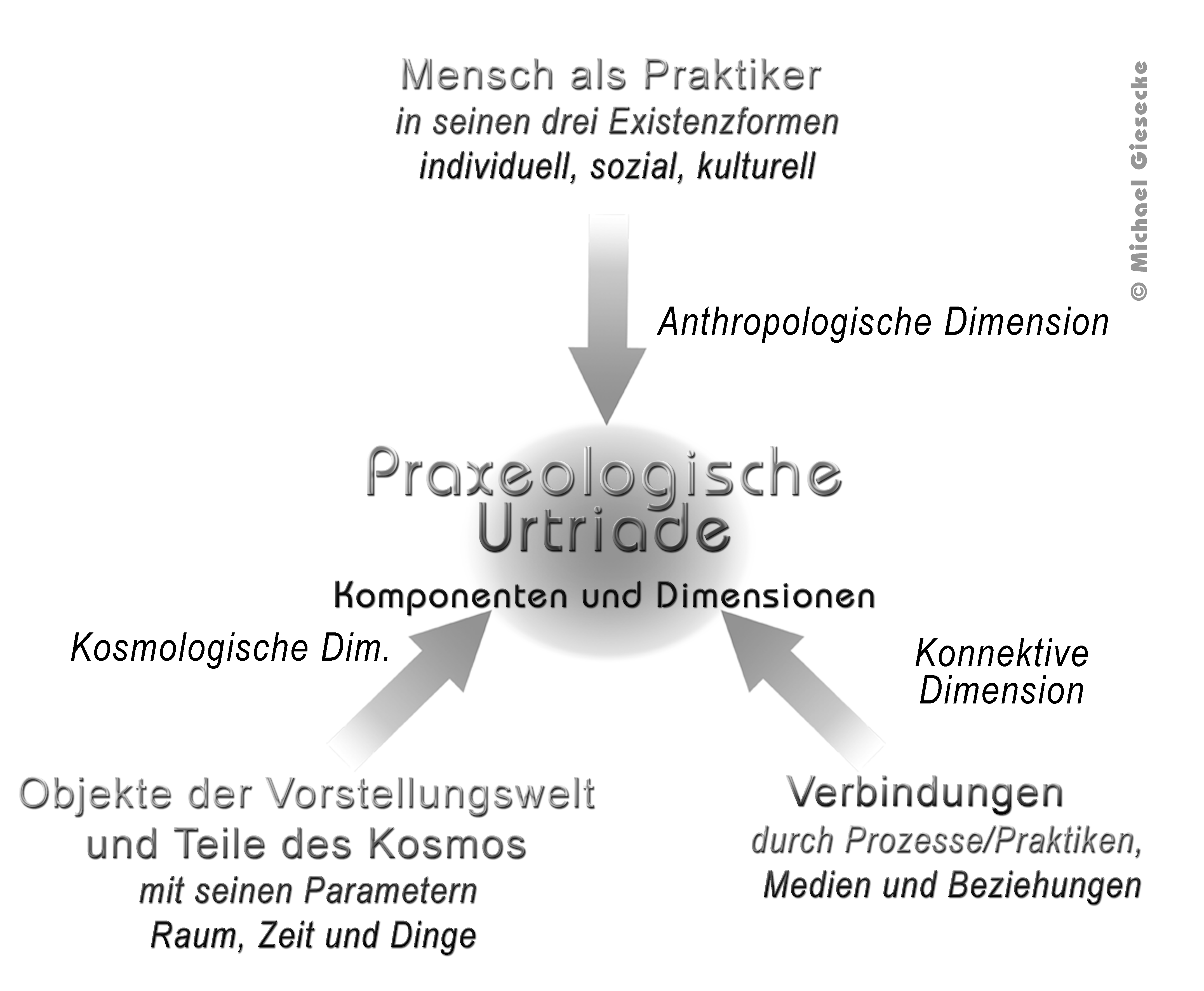

Durch die praxeologische Perspektive auf die Urtriade erhält diese → Dimensionen. Alle drei Faktoren werden dimensioniert.

- Der Mensch erscheint als → Praktiker

- Das Verbindungselement wird zum → Praxissystem.

- Die Welt wird zu zum → Kosmos und zur → Vorstellungswelt der Menschen.

Die drei Dimensionen werden in unterschiedlichen → Disziplinen der Praxeologie behandelt,

in der anthropologischen, der systemischen und der kosmologischen.

Innovation der Triadischen Praxeologie

Die konsequenzenreichste Innovation des triadischen Herangehens ist die Einführung der Verbindung als dritten Faktor und dessen triadische Modellierung als Praxissystem.

Es ist ein Verdienst von Karl Marx, die Verbindung zwischen den Menschen und den Dingen der Welt zu einer selbständigen Komponente seiner Theorie zu machen. Er spricht hier meist von 'Verhältnissen'. Das ist eine Zentralkategorie, auf dem sowohl seine Ökonomische Theorie, also vor allem der Begriff des 'Kapitals' als 'Produktionsverhältnis' auch seine politische Utopie der sozialen Evolution als Veränderung der Verhältnisse zwischen sozialen Klassen beruht. Leider ist es ihm nicht gelungen, ein einigermaßen abstraktes Modell von Verhältnis zu definieren. Vermutlich, weil er zu konkret praxeologische heranging und das vorfindliche philosophische Instrumentarium der 'dialektischen Beziehung' sensu G.F.W. Hegel nicht paßte.

Die →Verbindung

Die triadische Praxeologie (TriPrax) stellt die vielfältigen Verbindungen zwischen den Menschen in ihren vielfältigen Erscheinungen zur mannigfaltigen Welt durch Praxissysteme her.

Alltägliches und praxeologisches Verständnis der Praxis

Die vielen Facetten unserer Vorstellung von Praxis führen im Alltag zu Mehrdeutigkeiten des Begriffs und des Wortes.

Wenn von einer 'großen anwaltlichen Praxis' die Rede ist, kann erst der Kontext klären, ob damit lange (und gute) praktische Erfahrung des Anwalts, oder ausgedehnte Kanzleiräumlichkeiten, oder/und viel Personal, oder weitläufige Interaktion - oder eine Kombination dieser Dimensionen - gemeint ist.

Zusammenfassend lassen sich mindestens die folgenden konstitutiven Merkmale eines alltäglichen Begriffs von Praxis festhalten:

• Der Mensch ist, in welcher Emergenzform auch immer, das Subjekt jeder Praxis, der Praktiker.

• Zu jeder Praxis gehören Praktiken der Menschen.

• Jede Praxis macht Sinn und verfolgt Zwecke..

• Ob beabsichtigt oder nicht, immer finden Transformationen von Dingen statt.

• Jede Praxis findet in Räumen (Arztpraxis, Werkstatt, Büro...) statt und gestaltet diese

• Jede Praxis setzt Prozesse in Gang, die Zeit und Energie verbrauchen.

• Jede Praxis hat es auch mit entweder mit Informationen oder mit Körpern, Gegenständen, Medien/Werkzeugen zu tun oder es finden Bewegungen im Raum statt.

• Jede Praxis schafft Erfahrungen, also Informationen in unterschiedlichen Formen, auch in Form von Theorien und verändert die Praktiker.

Fazit:

Zwar ist ein triadisches Verständnis der Praxis im Alltag nicht üblich, aber es steht, auch nicht im Widerspruch zu seinen vielfältigen Facetten. Man kann das praxeologische Verständnis als eine Auswahl aus der Bedeutungsvielfalt alltäglicher Praxis verstehen - nach gehöriger Erkundung ihrer Breite und Tiefe und der anschließenden triadischen Systematisierung und Typisierung.

Stellung der Praxeologie zu anderen Disziplinen

Da die modernen Wissenschaften nun einmal das Ergebnis einer arbeitsteiligen Beschäftigung mit dem Menschen sind, gibt es keine Disziplin, die den Menschen sowohl als psychodynamische Persönlichkeit, als auch als soziales und kulturelles Wesen und als Naturwesen und Element des Kosmos behandelt. Immer dominiert entweder eine anthropologische, eine sozialwissenschaftliche oder eine naturwissenschaftliche Axiomatik.

Die TriPrax versucht diese Aufspaltung von vornherein zu überwinden, indem sie den Menschen in der Praxis, den Praktiker, zur Zelle der Untersuchung macht. Er wird, wie die Welt und die Praxissysteme, als Produkt dreier Kräfte oder Komponenten - also: triadisch - verstanden.

Erfahrungsgemäß haben gerade exzellent disziplinierte Wissenschaftler Schwierigkeiten, trivalenten Modellierungen zu folgen, ihre disziplinäre Perspektiven eine zeitlang zu suspendieren. Einem Psychologen, der mit den Grundannahmen seiner Disziplin an die Texte herangeht, sofort in seine Fachsprache übersetzt, wird nur zu oft Enttäuschungen erzeugen. Der Triadiker rät, Re-Kodierungen aufzuschieben und Bewertungen in der Schwebe zu halten.

Selbstrefenz der Praxeologie

Auch die Wahrnehmung der Praxis und ihre Modellierungen geschehen in einer Praxis, nämlich in einer epistemischen oder epistemologischen Praxis. Alle praxeologische Erkenntnis kann auch diese Erkenntnispraxis steuern.

Die Praxis ist nicht nur das Objekt sondern auch das Subjekt des Neuen Triadischen Denkens® (NTD®) und der Triadischen Praxeologie.

"Das gesellschaftliche Leben ist wesentlich praktisch. Alle Mysterien, welche die Theorie zum Mystizismus verleiten, finden ihre rationelle Lösung in der menschlichen Praxis und im Begreifen dieser Praxis."(K. Marx, 8. These über Feuerbach)

Die triadische Praxeologie grenzt sich damit von den vielen Entwürfen in der Geistesgeschichte ab, die die Praxis letztlich nur als Gegenstand des Denkens behandeln, die eigene Reflexion und Forschung aber selbst nicht gleichermaßen als - epistemische - Praxis gemäß ihrer eigenen theoretischen Entwürfe/Modelle gestalten.

→ Triadische Wissenschaftstheorie ![]()

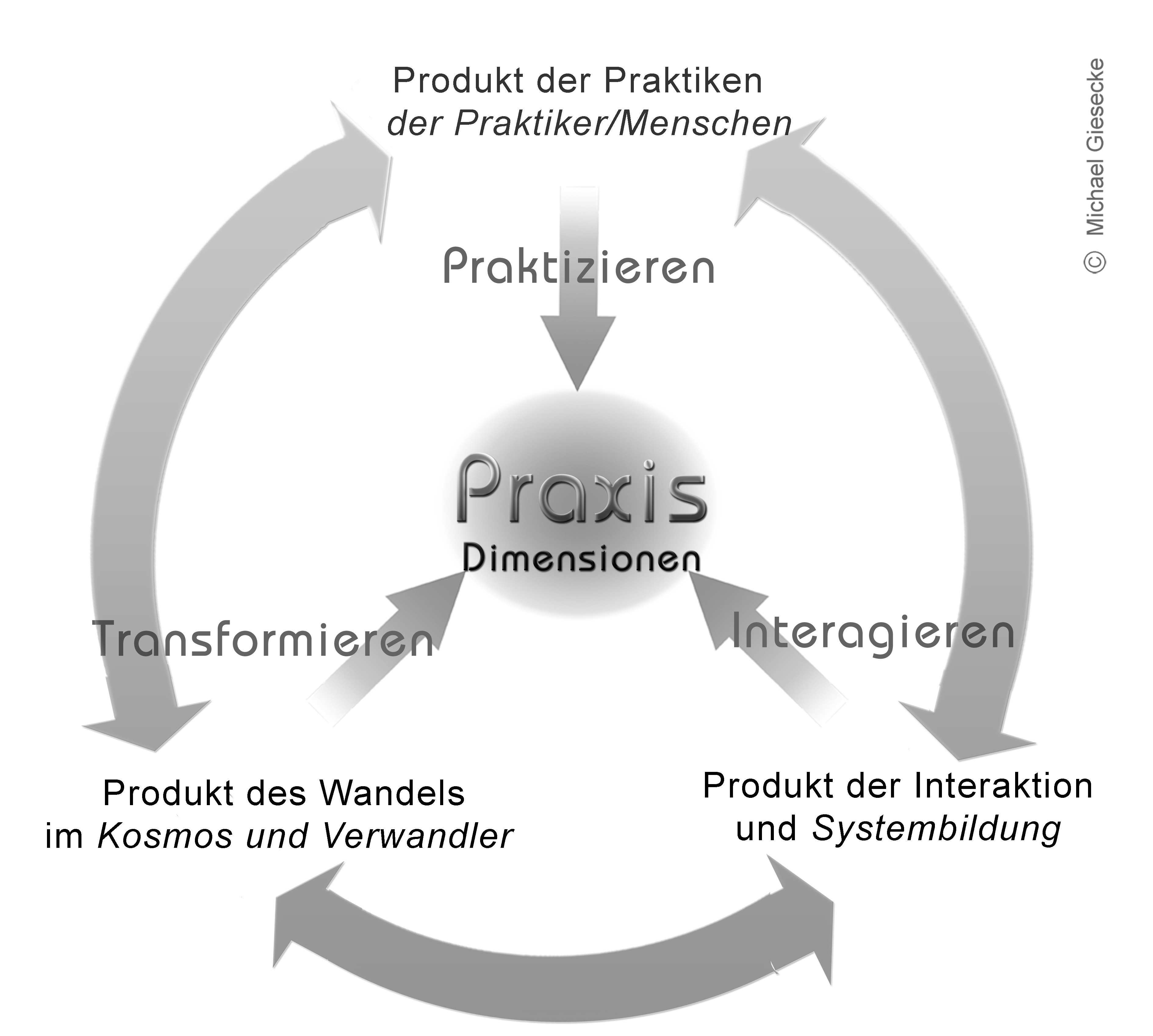

Generaldimensionen der Praxis

Aus der praxeologischen Urtriade werden die drei Generalperspektiven auf die Praxis abgeleitet. Sie erscheint als Produkt der Aktivitäten der als Praktiker verstandenen Menschen, als Ergebnis der Beziehungsgestaltung durch Systembildung und als Teil des Kosmos und als Verwandlers des ewigen Wandel des Kosmos.

Wandel, Mannigfaltige Praxen, ihre Klassifikation

Die Praxis der Menschen ist auf allen Emergenzniveaus permanent. Menschen befinden immer in irgendeiner Praxis. Deshalb wandeln sie sich beständig.

Das Ergebnis jeder Praxis, ihr Output, ist die Transformation der Praxis und aller ihrer Komponenten. Jede Praxis verwandelt sich, die Vorstellungswelt und den Kosmos und die Menschen/Praktiker. Das ist unvermeidlich, Veränderungen von einzelnen Objekten können das Ziel einer Praxis sein. Dieses Ergebnis kann das beabsichtigte Ziel der Praxis sein. Der Oberbegriff für die zweckhafte, sinnhafte Verwandlung von Welt, Praxis und Menschen ist → Transformation.

Der → Wandel ist nicht nur unausweichlich sondern auch diskontinuierlich. Sie wird von ihnen sequenziert. Wiederkehrende Sequenzen werden idealtypisch modelliert und erhalten eine sprachliche Bezeichnung. Deshalb können wir Typen der Praxis erkennen und gestalten.

Es gibt viele Typen von Praxis. Sie lassen sich klassifizieren. Das NTD hat allgemeine Annahmen über Klassen triadischer Praxis axiomatisiert.

Obligatorisch ist die Unterscheidung zwischen

→individueller menschlicher ![]()

→ sozialer ![]() und

und

→kultureller Praxis. ![]() .

.

Jede Klasse läßt sich weiter in Arten und ggfs. Gattungen differenzieren.

Letztlich läßt sich jede menschliche Praxis als ein Produkt des Zusammenwirkens aller drei Klassen verstehen. Aber immer stehen die Modelle, Programme und Werte einer der genannten Klassen im Vordergrund.

Auch die einsame individuelle Praxis greift auf soziale Programme zurück und ermöglicht Gesellschaften. Ohne die Nutzung kultureller Güter, der mehr oder weniger technisierten Natur geht es ebenfalls nicht ab. Und immer halten Individuen, in welchem Maße auch immer, die Praxis am Laufen.

Im Fokus steht die individuelle Praxis

Diese Webseite und auch www.triadisches-denken.de behandeln schwerpunktmäßig die individuelle menschliche Praxis und eine soziale Praxis, die die Transformation von Informationen zum Ziel hat.

Dies im Gegensatz zu früheren Arbeiten und den webseiten der Kommunikativen Welt. In 'Supervision als Medium kommunikativer Sozialforschung' (gemeinsam mit K. Rappe-Giesecke, Ffm 1997) standen soziale epistemische Systeme und die Praxis kollektiver Erfahrungsgewinnung im Zentrum. Der 'Buchdruck in der frühen Neuzeit', die 'Mythen der Buchkultur' u.a. Werke konzentrieren sich auf die kulturelle Informationsschöpfung und ihre technischen Medien.

Die → Individuelle Praxis

Der Mensch fällt keine Bäume, um von ihnen erschlagen zu werden. Passiert dies dennoch, so hat die Praxis das Ziel verfehlt.

Beziehungen haben im Verständnis des NTD und der TriPrax grundsätzlich nur eine Richtung. Werden Wechselbeziehungen, etwa → Verhältnisse zu anderen Menschen, gewünscht, muß die individuelle Praxis mit anderen Praxen verkoppelt werden. Es entstehen soziale und kulturelle Praxen. Diese sind also abgeleitete Größen - bleiben aber unvermeidlich.

In der individuellen Praxis wird die Komplexität der Welt durch drei Praktiken Wahrnehmen, Denken und Handeln bewältigt.

Das Neue Triadische Denken (NTD) geht von der Überzeugung aus, daß alles Denken letztlich in eine menschliche Praxis eingespannt ist und nur in Wechselwirkung mit dem Handeln und der Wahrnehmung existiert. Aber es prämiert i.d.R. das Denken.

Nicht das Denken sondern die Praxis ist die Grundeinheit des NTD! Für die TriPrax gilt diese Prämierung nicht.

Der Wandel der Theorie

Die triadische Praxeologie ist nicht aus dem Nichts entstanden. Sie beruht, theoretisch wie praktisch, auf klassischen Disziplinen, vor allem auf soziologischen Theorien über Interaktion, Organisation und Gesellschaft, auf soziologischen Handlungstheorien, den Unterscheidungen in der Wissenssoziologie u.s.f. Sie beruht auf psychologischen Modellen über den Menschen und ihre Interaktionen. Sie beruht auf den Systemtheorien der Technik, der Ökologie und der Kommunikationswissenschaft und manches weiteres.

Im augenblicklichen Stadium ist der Übergang des Neuen Triadischen Denkens von einem auf die Praktik Denken ausgerichteten Paradigma zum praxeologischen Paradigma nicht abgeschlossen. Überhaupt gibt es schon viele Modelle und Axiome, die mit den traditionellen Disziplinen nicht mehr viel zu tun haben, die quer zu ihnen liegen. Es gibt aber noch viele Bezeichnungen/Begriffe, die im alten Paradigma entstanden sind und dort eine Bedeutung haben, die jetzt aber nur noch teilweise zutrifft. Das betrifft z.B. den Begriff des 'Sozialen', der 'Systeme', der 'Kultur' und 'Ökologie' u.v.a.m.. Es ist wie in einer Stadt, in der alte und neue Gebäude nebeneinander bestehen (wie es Wittgenstein im Bezug auf die Sprachen mal formulierte; Phil. Untersuchungen I,18), und wo das Stadtbild nicht allein durch die neuen Stadtplaner/die Triadiker bestimmt wird.

Es gibt also Inkonsistenzen in der Darstellung, auch Widersprüche. Sie sollten sich auflösen lassen, aber dazu bedarf es der Mithilfe. → Wandel ![]() ist immer eine Balancen zwischen radikalen Erneuern, also hier dem Verwerfen von disziplinären Axiomen, der Reform von bestehenden Modellen und dem Bewahren guter Ansätze. Und er ist ewig. Dem Wandel entspricht diese datenbankbasierte Webseite entschieden besser als das gedruckte Buch. Die Einträge werden permanent verändert..

ist immer eine Balancen zwischen radikalen Erneuern, also hier dem Verwerfen von disziplinären Axiomen, der Reform von bestehenden Modellen und dem Bewahren guter Ansätze. Und er ist ewig. Dem Wandel entspricht diese datenbankbasierte Webseite entschieden besser als das gedruckte Buch. Die Einträge werden permanent verändert..

Deshalb sollten bei Zitaten das Datum der Entnahme angefügt werden.